एकात्म मानववाद :आधुनिक बनाम प्राचीन [02]

- अरविन्द सिसोदिया

आधुनिक बनाम प्राचीन

ये सिध्दान्त हमारे धर्म में संगठित है कि एक बच्चा प्रकृति के अनुसार झूठ नहीं बोल सकता है। अक्सर अभिभावक अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। जब बच्चा किसी भी चीज की मांग करता है और यदि अभिभावक उसे नहीं देना चाहते है तो वे वस्तु को छुपा देते हैं एवं बच्चे से कहते है कि वस्तु गुम हो गयी है। बच्चा कुछ समय के लिए मूर्ख बन सकता है परन्तु जब वह वास्तविकता को समझ लेता है तब वह झूठ बोलना सीख जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से सत्यवादी होता है जो कि एक नियम है जिसकी खोज हो चुकी है। नीतिशास्त्र के कुछ ऐसे सामान्य सिध्दान्तों की भी खोज की गई। इन सिध्दान्तों को किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वरूप प्रदान नहीं किया गया है। भारत में यह सिध्दान्त जीवन के नियम ''धर्म'' के रूप में जाने जाते हैं। वे सभी सिध्दान्त मानव जीवन में मैत्री, शांति एवं प्रगति लाते हैं। इसे ''धर्म'' में शामिल किया गया है। ''धर्म'' के मजबूत आधार में हमें अन्तर्गत रूप से जीवन का विश्लेषण करना चाहिए।

जब प्रकृति धर्म के सिध्दान्तों के अनुसार चलेगी तब तक हमारे पास संस्कृति एवं सभ्यता रहेगी। इस संस्कृति से हमें मानव जीवन में उत्कृष्टता मिलती रहेगी। यहाँ ''धर्म'' का अनुवाद नियम के रूप में किया गया है। ''धर्म'' के लिए अंग्रेजी शब्द ''रिलीजन'' यहाँ ठीक नहीं है।

जैसा कि पूर्व में ही उल्लेख किया गया है कि अंतरंग जीवन का अभिप्राय इस संस्कृति के अंतर्गत आधार एवं सिध्दान्त के साथ-साथ इसके उद्देश्य एवं आदर्शों की रूपरेखा है।

हमारी यह सोच है कि अंतरंग जीवन न केवल सामूहिक अथवा सामाजिक जीवन के रूप में ही पाया जाता है अपितु व्यक्तिगत जीवन में भी विद्यमान होता है।

शारीरिक रूप में स्वास्थ्य एवं सुख-साधनों को खुशियाँ बटोरने वाले की संज्ञा दी गई है। परन्तु हम जानते है कि दिमागी रूप से चिन्ताग्रस्त शरीर स्वस्थ नहीं है। इसलिए सब चाहते है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहा जाए। परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपराधी है और उसे अच्छा खाना इत्यादि दिया जाए तो क्या वह खुश होगा? एक व्यक्ति कभी-भी अच्छे खाने का स्वाद नहीं ले सकता यदि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस संबंधा में महाभारत में एक प्रसिध्द घटना का जिक्र है जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर पाँडवों के दूत बनकर गये। तब दुर्याधन ने उन्हें आतिथ्य-सत्कार के लिए आमंत्रित किया परन्तु उन्होंने इसे अस्वीकार किया और इसके स्थान पर विदुर के घर गये। इस विशिष्ट मेहमान के आगमन से आनन्दमयी विदुर की पत्नी ने जब केले का छिलका उतार कर गूदे को फेंक दिया और छिलकों को परोस दिया तब भगवान कृष्ण ने केले के छिलके के खाने का आनन्द उठाया। इसलिए यह कहा गया है कि प्यार एवं मान-मर्यादा से परोसा गया खाने का आनन्द अपमान के साथ परोसे गए बेहतरीन व्यंजनों से बहुत अधिक है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार के सुख-आराम के साधनों का उपयोग न किया जाए।

इसी प्रकार के बौध्दिक सुख साधन हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है और उसे महत्ता एवं प्यार प्राप्त है तब वह प्रसन्नचित होगा और यदि वह किसी भी बौध्दिक भ्रान्ति से त्रस्त है तब उसकी स्थिति पागल के समान है एवं तब इसकी पागलपन की क्या सीमा होगी? इस प्रकार का व्यक्ति बौध्दिक सुख-साधनों का लाभ नहीं उठा सकता है। इसलिए बौध्दिक शान्ति एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण घटक है। अत: हमें सभी चीजों पर विचार करना होगा।

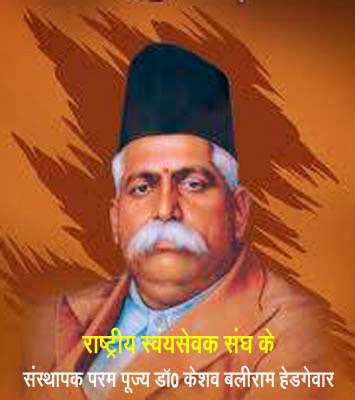

राजनीति प्ररेणास्रोत व्यक्तित्व

चार तत्व शरीर, दिमाग, बुध्दि एवं आत्मा एक व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। परन्तु ये सभी एकात्म हैं। हम प्रत्येक भाग को अलग रखने के संबंध में सोच नहीं सकते हैं। पश्चिम में यह भ्रान्ति उभर कर आई है कि वे उपरोक्त मानवीय पहलुओं को अलग से समझते हैं एवं इसका आपस में कोई संबंध नहीं है। जब पश्चिम में प्रजातंत्र के ढाँचे के लिए आन्दोलन हुआ तब उन्होंने दावा किया कि ''मनुष्य एक राजनैतिक पशु है'' इसलिए उसे राजनैतिक प्ररेणा अनिवार्य रूप से लेनी चाहिए। फिर क्यों एक व्यक्ति राजा होना चाहिए दूसरा उसकी प्रजा? प्रत्येक व्यक्ति को राज करना चाहिए। इस राजनैतिक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने इसे कोई वोट डालने का अधिकार दिया। अब वह वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करता है परन्तु समान समय में उसके अन्य अधिकार कुचल दिए गए हैं। तब प्रश्न यह उठता है कि वोट डालने का अधिकार तो अच्छा है परन्तु उसके खाने के अधिकार का क्या होगा? तब क्या होगा जब उसके पास खाने को कुछ नहीं है? उन्हें आश्चर्य है कि ''अब आपको वोट देने का अधिकार है, आप राजा हैं फिर घबराने की क्या आवश्यकता है?'' परन्तु उस व्यक्ति का जवाब है कि ''यदि मेरे पास खाने को नहीं है तो मैं राज्य का क्या करुँगा? मेरे लिए वोट देने का कोई अर्थ नहीं है। मैं पहले खाना चाहता हूँ।'' तत्पश्चात, कार्ल माक्र्स आए और कहा, ''हाँ खाना एक महत्वपूर्ण वस्तु है। राज्य का संबंध ''रखने'' से है। इसलिए आइए खाने के लिए संघर्ष करें। उसने देखा कि मुख्य रूप से शरीर को खाना चाहिए परन्तु जो कार्ल-माक्र्स के सिध्दान्त का अनुसरण करते थे उनका कहना था कि उन्हें न खाना चाहिए न ही वोट देने का अधिकार।

इसके विपरित स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका में है जहां पर खाने के साथ-साथ वोट देने का भी अधिकार है। परन्तु शान्ति एवं खुशियों की कमी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में लोग आत्महत्या करते हैं और दिमाग के रोगी हैं और सो नहीं पाते हैं। लोग इस नई स्थिति के कारण दुविधा में है। व्यक्ति ने खाने एवं वोट देने का अधिकार पा लिया है परन्तु उनके जीवन में कोई शांति एवं खुशी नहीं है। अब वे शांतिपूर्वक सोना चाहते हैं। अमेरिका में इन दिनों शोर एवं शांति एक दुर्लभ वस्तु है। वे समझते है कि कहीं न कहीं पर मूल भ्रान्तियाँ है क्योंकि उनके पास जीवन की अच्छी वस्तुएँ उपलब्ध है फिर भी वे खुश नहीं हैं।

इसका कारण उनके पास अंतरंग मानव समाज की सोच नहीं है। हमारे देश में इस मामले में गम्भीरतापूर्वक विचार हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि मनुष्य की प्रगति का अर्थ एक साथ उसके शरीर, दिमाग, बुध्दि एवं आत्मा की प्रगति है।

अक्सर यह प्रचार किया गया है कि भारतीय संस्कृति केवल आत्मा की मुक्ति के संबंध में सोच रखती है। और शेष के संबंधा में ध्यान नहीं देती है यह गलत है। यह भी सत्य नहीं है कि हम शरीर, दिमाग एवं बुध्दि को अधिक महत्व देते हैं। जबकि अन्य केवल शरीर को महत्व देते हैं इसलिए हम अद्वितीय आत्मा की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। यह इस बात का सृजन करता है कि हम केवल आत्मा से संबंध रखते हैं और हमारा अन्य जीवन के पहलुओं से कोई लेना देना नहीं है। एक अविवाहित लड़का अपनी माँ का ध्यान रखता है। परन्तु शादी के पश्चात् वह अपनी पत्नी एवं माँ दोनों का ध्यान रखता है और दोनों के लिए जिम्मेदारी निभाता है। यदि अब कोई कहे इस व्यक्ति को अब अपनी माँ से प्यार नहीं रहा तो यह सत्य नहीं होगा। इसी प्रकार पहले पत्नी केवल पति को प्यार करती है परन्तु बच्चे के जन्म के बाद वह अपने पति एवं बच्चे दोनों को प्यार करती है। कभी-कभी पति को प्रतीत होता है कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी पत्नी उसका ध्यान नहीं रखती है जो कि सामान्य रूप में ठीक नहीं है। जहां यह सत्य है वहाँ पत्नी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है।

इसी प्रकार जब हम आत्मा की ओर ध्यान देने की आवश्यकता को मान्यता देते है तब हम शरीर की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। उपनिषद में सुस्पष्ट शब्दों में घोषणा की गई है कि दुर्बल व्यक्ति स्वयं के बारे में भी अनुभव नहीं कर सकता है। शरीर जिम्मेदारियों को निभाने का एक प्रमुख साधन है। हमारी एवं पश्चिम की स्थिति के बीच मुख्य अंतर यह है कि वे इच्छाओं की पूर्ति की संतुष्टि के लिए शरीर को महत्व देते है जबकि हम अपने अपने उद्देश्यों के लिए शरीर का प्रयोग एक साधन के रूप में करते हैं। हमने इस संबंध में केवल शरीर को ही मान्यता प्रदान की है। हमारे शरीर की आवश्यकताओं की संतुष्टि अनिवार्य है। भारत में हम अपने सम्मुख मानव के अंतरंग विकास के लिए चार आदर्श अर्थात शरीर, दिमाग, बुध्दि एवं आत्मा को पाते हैं एवं धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष मानव के प्रयासों के चार प्रकार हैं। पुरुषार्थ का अर्थ प्रयास होता है जिससे मनुष्य सही पथ पर चलता है। मनुष्य में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जन्म से ही पाए जाते हैं। हाँलाकि इन पुरुषार्थ में मोक्ष को उच्च स्थान दिया गया है परन्तु अकेले मोक्ष के लिए किए गए प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। दूसरी ओर एक व्यक्ति जो कि धर्म में व्यस्त है तब वह इसके फल से दूर कैसे रह सकता है एवं उसे अनिवार्य रूप में मोक्ष मिलता ही चाहिए।

अर्थ में राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियां शामिल होती है। इतिहास साक्षी है कि इसका प्रयोग न्याय एवं दण्ड देने में भी किया जाता था। काम का संबंध विभिन्न प्रकृति की इच्छाओं की संतुष्टि से हैं। ''धर्म'' में कहा गया है कि नियम द्वारा सामाजिक गतिविधि का नियमन किया जाता है। इसलिए अर्थ एवं काम अन्तरंग एवं मैत्रीपूर्ण ढंग में प्रगति करते हैं।

जबकि धर्म अर्थ एवं काम का नियमन करता है और ये तीनों एक दूसरे के परस्पर पूरक है। धर्म, अर्थ को प्राप्त करने में सहायक है जबकि व्यापार में भी धर्म के रुप में ईमानदारी, नियन्त्रण एवं सच्चाई इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन योग्यताओं के अभाव में कोई भी व्यक्ति धन प्राप्त नहीं कर सकता है। अत: यह कहना युक्तिपूर्ण होगा कि अर्थ और काम को प्राप्त करने का साधन धर्म है। अमरीका के निवासियों ने दावा किया है कि ''ईमानदारी एक बेहतर व्यापार नीति'' है। यूरोप में कहा गया है कि ''ईमानदारी सर्वोत्ताम गुण है''।

हम एक कदम आगे जाने पर पाते हैं कि ''ईमानदारी एक नीति नहीं है परन्तु एक सिध्दान्त है''। अर्थात् हम धर्म में विश्वास करते हैं क्योंकि यह अर्थ अर्जन करने का एक साधन है और सभ्य मानव जीवन में एक मौलिक सिध्दान्त है। काम को केवल धर्म के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि केवल धर्म द्वारा ही उसके प्रयोग के आधार पर उत्पादन करने वाली वस्तुएँ जैसे अच्छा खाना, कब, कहाँ, कैसे का निर्धारण किया जाता है। यदि कोई बीमार व्यक्ति स्वास्थ्यवर्धक खाना खा लेता है एवं यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति, बीमार व्यक्ति का खाना खा लेता है तो यह अधिक लाभकारी नहीं होगा। धर्म मानव की स्वाभाविक प्रवृति में नियंत्रण में सहायता करती है जिससे वह निर्धारण करने में सफल होता है क्या उसके लिए लाभकारी एवं आनन्दमयी है इसलिए धर्म को संस्कृति का अभिन्न अंग कहा गया है।

धर्म प्राथमिक महत्व रखता है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अर्थ की अनुपस्थिति में धर्म कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि ''जो व्यक्ति भूखा है वह कोई भी पाप कर सकता है?'' एवं ''जिसने सब कुछ खो दिया है उससे बड़ा कोई बेशर्म नहीं है''। जबकि विश्वामित्र ऋषि ने भूख की तड़प को रोकने के लिए शिकारी के घर पर कुत्तो का मांस खाया। इसलिए हम देखते हैं कि निरन्तर रूप में धन ने धर्म को मजबूत किया है। सामान्य रूप से सरकार ने कानून एवं व्यवस्था और दुर्व्यवहार था उसको रोकने में भूमिका निभाई है। दुर्व्यवस्था के कारण जंगल का कानून बन जाता है और जब कमजोर व्यक्ति पर मजबूत व्यक्ति हावी होता है। इसलिए राज्य की स्थिरता धर्म के प्रसार के लिए भी अनिवार्य है।

अत: इस प्रकार शिक्षा, चरित्र निर्माण, आदर्शवाद का प्रसार एवं उचित आर्थिक ढाँचा सभी आवश्यक तत्व हैं। सरकारें भी अर्थ के कारण गिरती है। राज्यों को अधिक शक्तियाँ भी धर्म के लिए हानिकारक है। इसलिए यह कहा गया था कि राजा को लोगों के साथ न तो अधिक कठोर और नही लचीला होना चाहिए।

जब राज्य में धर्म की स्थिति छिन्न-भिन्न होगी तब राज्य में बुराईयाँ व्यापक रूप में फैलेगी और धर्म में गिरावट आ जाएगी। यही कारण है कि राज्यों में धर्म में गिरावट देखी गई है।

जब किसी राज्य को राजनैतिक एवं आर्थिक दोनों सहित लगभग सभी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है तब परिणामस्वरूप धर्म में गिरावट होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब किसी राज्य को असीमित शक्तियाँ प्राप्त होती है तब पूरा समाज उस राज्य से सभी प्रकार की सहायता की अपेक्षा करता है। सरकार के अधिकारी अपनीर् कत्ताव्य के प्रति लापरवाह हो जाते हैं एवं निहित स्वार्थों में संलग्न हो जाते हैं। ये सभी संकेत हमें बहु-शक्ति प्राप्त राज्य में मिलते हैं। धर्म में दण्ड एक अभिशाप के समान है। हालाकि अर्थ में इन दोंनो तरीकों में अर्जन की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

कर्म के लिए समान नीतियों के अनुरुप ही विचार किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उपेक्षाएँ एवं इच्छाएँ के कुचलने से धर्म प्रगति नहीं कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए नहीं है तब धर्म उसे प्रदान नहीं कर सकता है। यदि बेहतरीन कला, जो कि दिमाग को संतुष्टि प्रदान करती है, को एकदम रोक दिया जाता है तब लोगों पर पड़ने वाला इसका प्रभाव भी विद्यमान नहीं रहेगा और दिमाग तर्कहीन हो जाता है एवं धर्म की उपेक्षा होती है। इसी प्रकार दूसरी ओर यदि रोम के लोभी को लोभ एवं यहूदी का भोगवाद चालू रहता है तबर् कत्ताव्यों को भुला दिया जाएगा। इसलिए काम का समावेश धर्म के साथ किया जाना चाहिए। इसलिए हम एक व्यक्ति के जीवन का मूल्यांकन उचित एवं अंतरंग तरीके से करते हैं। हम, विकासशील शरीर, बौध्दिक दिमाग एवं आत्मा का लक्ष्य संतुलन तरीके से निर्धारित करें। हमें विविध महत्वकांक्षी व्यक्तियों की संतुष्टी के लिए प्रयास करने है ताकि दो महत्वाकांक्षी परस्पर संघर्ष न करें। एकात्म चरित्र में सभी चारों महत्वाकांक्षों एवं व्यक्तिगत रूपों का चित्रण का समावेश है। यह संकल्पना पूर्ण रूप से मानवीय है एवं व्यक्तिगत एकात्म हमारा उद्देश्य एवं रास्ता होना चाहिए। इन एकात्म मानवीय चीजों का समाज के साथ क्या संबंध होना चाहिए एवं इसके प्रति समाज की रुचि कैसे बढ़ाई जा सकती है इस पर कल विचार-विमर्श किया जाएगा।

23 अप्रैल, 1965

एकात्म मानववाद अघ्याय-3

कल हमने मानव के स्व-अस्तित्व पर विचार किया था। स्व-अस्तित्व या व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू और व्यक्ति की आवश्यकताओं के भिन्न-भिन्न स्तर हैं। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए और सभी स्तरों पर व्यक्ति की आवश्यकताओं की परिपूर्णता के लिए कुछ विशेष उपायों की आवश्यकता है। परन्तु मानव की केवल व्यक्तिगत पहचान पर्याप्त नहीं है। शरीर, बुध्दि, तथा आत्मा केवल ''मैं'' के अन्तर्गत नहीं आता वरन् उसका अस्तित्व ''हमें'' में ही निहित है। अत: हमें समूह और समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। यह सत्य है कि समाज व्यक्तियों का एक समूह है लेकिन समाज कैसे अस्तित्व में आया, इस संबंध में दार्शनिकों के भिन्न-भिन्न मत हैं। पश्चिम से जुडे हुए लोगों पर जहाँ पश्चिमी-सामाजिक तथा राजनैतिक प्रभाव है, उनका मानना है की ''समाज व्यक्तियों का एक समूह है जिसका अस्तित्व व्यक्तियों द्वारा मिलकर परस्पर समझौते, के लिए है। ''इस दृष्टिकोण को सामाजिक संपर्क सिध्दान्त का नाम दिया गया है। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति को काफी महत्व दिया गया है। विभिन्न पाश्चात्य दृष्टिकोणों में अंतर इन प्रश्नों के कारण है कि ''यदि व्यक्ति समाज का सृजन करता है तो मुख्य संचालन शक्ति किसके हाथ में होगा? समाज के अथवा व्यक्ति के? क्या किसी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह समाज को बदल दे? क्या समाज अपने नियमों को व्यक्तिगत रूप से अधिरोपित करेगा और प्रत्येक से निष्ठा की अपेक्षा रखेगा अथवा व्यक्ति इन प्रश्नों को मानने के लिए स्वतंत्र है?''

व्यक्ति बनाम-समाज

इस प्रश्न पर पश्चिम में काफी विवाद है। कुछ लोगों का वहाँ यह मत रहा कि समाज के लिए वह सर्वोपरि है जिस कारण विवाद का जन्म हुआ। सत्य तो यह है कि यह दृष्टिकोण कि व्यक्ति से समाज का जन्म हुआ, मूल रूप से गलत है। यह सत्य है कि समाज का निर्माण कई व्यक्तियों के समूह से होता है लेकिन यह भी सत्य है कि समाज लोगों की मल्कियत है, न की कुछ व्यक्तियों के परस्पर सहयोग से बना झुण्ड, हमारे मत से समाज स्वत: जन्म लेता है। एक व्यक्ति की ही तरह समाज का अस्तित्व भी कायम हुआ। लोगों ने समाज नहीं बनाए। समाज कोई क्लब नहीं अथवा कोई ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी अथवा पंजीकृत सहकारी समिति नहीं है। वास्तव में समाज की अपनी अलग आत्मा है, उसका अपना जीवन है, यह व्यक्ति की तरह सार्वभौमिक है। हमने इस दृष्टिकोण को कभी स्वीकार नहीं किया कि समाज एक मध्यस्थ संस्था है। इसका अपना जीवन है। इसका अपना शरीर, मस्तिष्क, बुध्दि तथा आत्मा है। कुछ पश्चात्य मनोवैज्ञानिक इस सत्य को अब स्वीकार करने लगे हैं। मैकडुगल ने मनोविज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया जिसे ''ग्रुप माइंड'' की उन्होंने है संज्ञा दी। उन्होंने स्वीकार किया कि इस समूह का अपना मस्तिष्क, अपना अलग मनोविज्ञान तथा चिंतन और कार्य के इसके अपने तरीके हैं। समूह की भावनाएं भी हैं। ये भावनाएं व्यक्तिगत भावना के पूर्ण रूप से समान नहीं है। सामूहिक भावनाएं व्यक्तिगत भावना का गणितीय रूप से योग करने का नाम नहीं है, न ही सामूहिक शक्ति व्यक्तिगत शक्तियों का योगदान है। समूह की शक्ति, बुध्दि, भावनाएं व्यक्तिगत भावना से एकदम अलग हैं। अत: कई बार ऐसा अनुभव होता है कि कमजोर होने पर भी एक व्यक्ति समाज का नायक बन जाता है। कई बार एक व्यक्ति अपनी आलोचना तो बर्दाश्त कर लेता है लेकिन समाज की बेइज्जती उसके बर्दाश्त के बाहर होती है। हो सकता है एक आदमी अपनी व्यक्तिगत बेइज्जती को बर्दाश्त कर जाए अथवा भूल जाए लेकिन वह आदमी समाज को भला-बुरा कहने वाले को क्षमा न कर पाए। ऐसा भी संभव है कि एक व्यक्ति जिसका व्यक्तिगत चरित्र काफी ऊंचा हो लेकिन समाज के सदस्य के रूप में वह बेकार हो। इसी तरह एक व्यक्ति समाज में अच्छा हो सकता है लेकिन हो सकता है वह अपने व्यक्तिगत जीवन में वह उतना अच्छा न हो। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है।

इस तथ्य को एक उदाहरण से स्पष्ट करें, एक बार श्री विनोबा जी और राष्ट्रीयस्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक श्री गुरुजी की इस प्रश्न पर वार्ता चल रही थी कि हिंन्दुओं और मुसलमानों के चिंतन में अंतर कहाँ पाया जाता है। गुरुजी ने विनोबा जी को बताया की हर समाज में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं। हिंदुओं में ईमानदार और अच्छे लोग ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है और ऐसी ही स्थिति मुसलमानों की भी है। इसी तरह राक्षसी वृति के लोग भी दोनों ही समाजो में है। किसी भी समाज में अच्छे लोगों का एकाधिकार नहीं है। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि हिंदुओं में जो व्यक्तिगत तौर पर राक्षसी वृति के हैं जब समाज में साथ मिल कर कार्य करते हैं तो हमेशा ही अच्छा सोचते हैं। दूसरी ओर जहाँ दो मुसलमान साथ हो जाते हैं, वे ऐसी बातें सोचते हैं जो वे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं सोच पाते। वे अलग तरह से सोचना शुरू कर देते है। यह नित प्रति दिन का हमारा अनुभव है। विनोबा जी ने स्वीकार किया की इस बात में सत्यता है लेकिन उस पर आगे चर्चा नहीं की।

यदि हम स्थिति का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं की व्यक्ति और समाज के चिंतन का दायरा अलग-अलग है। इन दोनों में गणितीय संबंध नहीं है। यदि एक हजार अच्छे लोग परस्पर एकजुट हो जाएं तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता की वे उसी तरह से अच्छी बातों को सोचेंगे जैसाकि वे व्यक्तिगत तौर पर सोचते हैं।

यदि हम बीस साल पूर्व के भारतीय विद्यार्थियों की तुलना आज के विद्यार्थियों से करें तो हम पाते हैं की आज का औसत विद्यार्थी पहले की तुलना में कमजोर और सहमा हुआ है। हर तरह से वह कमजोर और सहमा हुआ है लेकिन जब ऐसे विद्यार्थी एक समूह में आ जाते हैं तो स्थिति खराब हो जाती है। तब ये हर तरह उत्तारदायित्व-विहीन कार्य कर बैठते हैं। इस प्रकार एक विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत तौर पर अनुशासित लगता है लेकिन ऐसे ही विद्यार्थियों का समूह अनुशासन से मुँह मोड़ कर गलत कार्य कर बैठते हैं। हमें विचार करना होगा की ऐसा परिवर्तन होता क्यों है। इसे ''झुण्ड की मानसिकता'' कहेंगे जो व्यक्तिगत मानसिकता से अलग होती है। झुण्ड की मानसिकता में मस्तिष्क पूरी तरह जागृत नहीं रहता, जब व्यक्तियों का एक समूह कुछ समय के लिए एकत्रित हो जाता है तो ऐसे झुण्ड को ''झुण्ड मानसिकता'' वाले लोगों का समूह कहा जाएगा, परंतु समाज में सामाजिक मानसिकता काफी लंबे अंतराल के बाद विकसित होती है। जब व्यक्तियों का समूह दीर्घकाल के लिए परस्पर एक हो जाता हैं तो ऐतिहासिक परम्पराएं एवम् सहयोग एक आचरण की तरह बन जाता है और लोग एक ही तरह से सोचने लगते हैं उनके रिवाज़ एक जैसे बन जाते हैं। यह सत्य है कि साथ रहने से एक-रूपता स्थापित होती है। एकसी सोच वाले दो व्यक्तियों के बीच में मैत्री स्वाभाविक हो जाती है। फिर भी एक तरह के आचार-व्यवहार से कोई समाज अथवा राष्ट्र प्रगतिशील नहीं बन जाता।

शक्तिशाली पुरातन राष्ट्र क्यों लुप्त हो गए?हम जानते हैं की कई पुरातन राष्ट्र मिट गए। पुरातन ग्रीक राष्ट्र का अंत हुआ। ईजिप्ट की सभ्यता भी मटियामेट हो गई। बेबिलोनिया तथा सीरिया की सभ्यताएं इतिहास का विषय बन कर ही रह गईं। क्या वहाँ कभी ऐसा समय था जब लोगों ने साथ रहना छोड़ दिया? तथ्य तो यह है कि लोगों के बीच गहरे अंतर आए जिस कारण इन राष्ट्रा का पतन हो गया। ग्रीस ने एलेक्जैंड़र तथा हेरेडोट्स जैसे शासक दिए। उलाइसिस, अरस्तू, सुकरात तथा प्लेटो जैसे दर्शनिकों का देश आज भी उन्हीं की विरासत हैं। उनके अनुवांशिक लक्षणों में कोई अंतर नहीं आया क्योंकि ग्रीस में पूरी जनसंख्या अपनी संस्कृति से अलग-थलग हो गई। पिता और पुत्र की संस्कृति वहाँ हमेशा जीवंत रही। यह संभव है कि पुरातन 250 से लेकर 500 पीढ़ियों पुराना ग्रीस आज भी वहाँ विघमान है वह कैसे समाप्त हो सकता है। पुरानी सभ्यता वहाँ आज भी देखने को मिलती है। पुराना ग्रीस, और पुराना ईजिप्ट आज नहीं रहे और उनके स्थान पर नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। ऐसा कैसे हुआ, यह प्रश्न विचारणीय है। यह सामान्य तथा विवाद-रहित है कि राष्ट्रों का अस्तित्व केवल साथ में रहने से नहीं होता। इज्राइल के यहूदी सदियों से तमाम इधर-उधर से आए। यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय भावना का स्रोत किसी स्थान विशेष में रहने के कारण नहीं है वरन् यह कुछ और ही है। दरअसल राष्ट्रीय भावना समाज की सुदृढ़ता के लिए मूलमंत्र की तरह है जिसमें रच बस कर वह सम्प्रदाय फल फूल सकता है।

राष्ट्र क्या है ?

जनता के सामने लक्ष्य का स्रोत राष्ट्र ही है। जब जनसमूह एक लक्ष्य और एक आदर्श के सामने नतमस्तक हो जाता है और एक विशेष भू-भाग की मातृभूमि मानने लगता है तो ऐसे समूह को हम एक राष्ट्र की संज्ञा दे सकते हैं। शरीर में एक ''आत्मा'' है जो किसी भी व्यक्ति की चिति शक्ति की तरह है। यह शक्ति ही उसकी प्राणशक्ति है जिसके बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। यह माना जाता है कि मानव बार-बार जन्म लेता है लेकिन दूसरे जन्म में वह दूसरा ही व्यक्ति कहलाएगा और अलग ही व्यक्ति माना जाएगा। वही आत्मा जब दूसरा शरीर धारण करती है तो पहले से विभिन्न व्यक्तित्व की जन्मदात्री बन जाती है। आदमी की मृत्यु कुछ नहीं वरन् शरीर से आत्मा का बहिर्गमन मात्र ही है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक व्यक्ति में काफी परिवर्तन होते हैं। जीव वैज्ञानिक हमें बताते है कि इस दौरान व्यक्ति में अनन्त परिवर्तन होते हैं। चूंकि शरीर में आत्मा का निवास होता है, अत: शरीर तब तक जीवित माना जाता है जब तक उसमें आत्मा अथवा प्राणशक्ति है। शरीर और आत्मा का संबंध एक नाई के उस्तरे की तरह का हैं।

शक्तिशाली पुरातन राष्ट्र क्यों लुप्त हो गए?

एक बार एक ग्राहक की दाढ़ी बनाते हुए नाई ने ग्राहक को अपना उस्तरा दिखाते हुए कहा कि यह 60 वर्ष पुराना उस्तरा है। मेरे पिता भी इसी उस्तरे से अपने ग्राहकों की दाढ़ी बनाते थे। ग्राहक काफी आश्यर्च चकित था क्योंकि उस्तरे का हैंडल काफी चमकदार था और लगता था जैसे कि नया हो। आचर्श्च चकित ग्राहक बोला कि ''यह हैंडल इतना चमकदार कैसे है?'' आपने इन 60 सालों में इसकी चमक को कैसे बरकरार रखा। नाई ने चुटकी लेते हुए कहा कि इस हैंडल को 60 वर्षों तक चमकदार रखना कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। हमने 6 महीने पहले ही इसे बदलवाया था, बड़ी सहजता से उसने जवाब दिया। ग्राहक ने फिर उत्सुकतावश प्रश्न किया कि स्टील कितना पुराना है? उत्तर में वह बोला कि स्टील तीन वर्ष पुराना है। वास्तव में हैंडल बदल दिया गया था, स्टील बदल दिया गया था लेकिन रेजर (उस्तरा) पुराना ही रहा और उसकी पहचान बनी रही। इसी तरह एक राष्ट्र की अपनी आत्मा है। जन संघ ने अपनी नीतियों में इसे ''चिति'' का नाम दिया। अर्थात राष्ट्र की चिति शक्ति ही उसकी आत्मा का स्वरूप है। मैकडुगल के अनुसार यह शक्ति ही अंतरंग प्रकृति की शक्ति है। व्यक्तियों का हर समूह इसी प्रकृति की इसी शक्ति से प्रभावित और प्रवाहित होता है। इसी तरह हर समाज की अंतरंग शक्ति अजन्मा होती है जो ऐतिहासिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न नहीं होती।

एक मानव का जन्म आत्मा के साथ होता है जो उसकी प्राण शक्ति भी है। आत्मा और चरित्र अलग अलग हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का गतिशील संगठन है और एक व्यक्ति के चिंतन और उसके प्रभाव का चित्रांकन है। लेकिन आत्मा का इससे कोई सरोकार नहीं है। उसी तरह राष्ट्रीय चरित्र निरंतर बदलता रहता है और ऐतिहासिक कारणों और परिस्थितियों के वशीभूत होता है। संस्कृति संस्थाओं, प्रयासों एवं समाज के इतिहास से बनती है और पनपती है जिसका समावेश राष्ट्रीय चरित्र में होता ही होता है। लेकिन इन सभी बातों का समावेश ''चिति'' में नहीं होता। ''चिति'' तो सार्वभौम है जो राष्ट्र की अंतरंग शक्ति है। ''चिति'' किसी राष्ट्र के सांस्कृतिक उत्थान की पथ प्रदर्शक होती है। चिति के अनुरूप ही संस्कृति का उत्थान होता है।

चिति, संस्कृति एवम् धर्म

इस तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए महाभारत की कहानी के वृतान्त को लेते हैं। महाभारत के युध्द में कौरवों की हानि हुई जबकि पांडव विजयी हुए। हम धर्म के सम्बन्ध में पांडवों के चरित्र को उदात्ता क्यों मानते हैं? यह युध्द राज्य प्राप्ति के लिए नहीं किया गया वरन् धर्म के लिए किया गया। युधिाष्ठिर की प्रशंसा और दुर्योधन की निन्दा राजनैतिक कारणों के लिए नहीं की जाती जिसके लिए कृष्ण ने कंस का वध किया था। इसके लिए हम कृष्ण को अवतार मानते हैं और कंस को असुर की संज्ञा दी जाती है।

रामचंद्र जी की लंका पर चढ़ाई के लिए विभीषण ने मदद की थी जो कि रावण का भाई था। विभीषण का यह कृत्य राजद्रोह न मान कर अच्छा और अनुकरणीय माना गया। उसने अपने भाई के साथ जयचंद की तरह छल किया लेकिन विभीषण को किसी ने भी कपटी की संज्ञा नहीं दी। इसके विपरीत वह अपने सुचरित्र के लिए आज भी याद किया जाता है। ऐसा क्यों यह सोचने का विषय है जिसका कारण राजनैतिक कदापि नहीं था।

किसी भी कार्य के गुण-दोषों का निर्धारण करने की शक्ति अथवा मानक ''चिति शक्ति'' है। प्रकृति से लेकर संस्कृति तक में उसका सर्वव्यापक प्रभाव है। उत्थान, प्रगति और धर्म का मार्ग चिति है। चिति सृजन है और उसके आगे विनाश ही है। चिति ही किसी भी राष्ट्र की आत्मा है जिसके सम्बल पर ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। चिति विहीन राष्ट्र की कल्पना व्यर्थ है। वही एक शक्ति है जो मार्ग प्रशस्त करती है श्रध्दा और संस्कृति का। राष्ट्र का हर नागरिक इस ''चिति'' के दायरे में आता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय हित से जुड़ी संस्थाएं भी इसी ''चिति'' के दायरे में आती हैं। इस प्रकार ''चिति'' में व्यक्ति और राष्ट्र दोनों का ही समावेश है। राष्ट्र से बढ़ कर समूह मानवता का है जहां का समस्त क्षेत्राधिकार भी ''चिति'' को ही जाता है। संक्षेप में एक व्यक्ति को कई पहलुओं की परिधि में रहना पड़ता है। सहयोग, सहिष्णुता तथा शांति के अतिरिक्त मानवीय गुणों से परिपूर्ण मानवता ही अंततोगत्वा मानव मात्र की प्रसन्नता और निरंतर विकास के लिए आवश्यक है।

राष्ट्रीय आवश्यकताओं की संपूर्ति के लिए संस्थाएं

डार्विन का सिध्दान्त है कि मानव ने अपने अंगों का विकास अपनी आवश्यकता तथा परिस्थितियों के अनुसार किया है। हमारे शास्त्रों में इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि आत्मा प्राण शक्ति को संचालित करती है और उसी के अनुरूप आवश्यकतानुसार शरीर के अंग कार्य करते हैं। जिस प्रकार आत्मा शरीर के विभिन्न अंगों के संचालन के लिए प्राणशक्ति के माध्यम से उत्तारदायी है, उसी प्रकार किसी राष्ट्र के संचालन के लिए कई संस्थाएं अथवा संगठन राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए संचालित होते हैं। एक फैक्ट्री के विभिन्न विभागों की तरह जैसे बिल्डिंग मशीनें, उत्पादन क्रय-विक्रय तथा रख रखाव इत्यादि आवश्यक माने जाते हैं, उसी प्रकार एक देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं।

प्रॉपर्टी तथा विवाह भी संस्था के अन्तर्गत आते हैं। पहले कोई विवाह प्रचलन में नहीं थे लेकिन बाद के ऋषियों ने सामाजिक व्यवस्था के लिए विवाह का प्रचलन करवाया। इसी तरह गुरुकुल तथा ऋषिकुल भी संस्थाएं थी। इसी तरह राज्य भी एक संस्था का ही रूप था। राष्ट्र ने इसे सृजित किया, व्यवस्था के लिए,। पाश्चात्य के राज्य और राष्ट्र में काफी भ्रम पैदा किया जाता है। वे राज्य को भी राष्ट्र के अनुरूप मानते हैं। सच कहा जाए तो राज्य और राष्ट्र एक नहीं है। राज्य तो ''सामाजिक सम्पर्क'' सिध्दान्त की अवधारण के अधीन अस्तित्व में आया। पहले कोई राजा नहीं था। महाभारत में कृतयुग का वर्णन है जहाँ न तो कोई राजा था न ही राज्य। समाज तो धर्म के

आधार पर चलता था।

बाद में असंगठन और विसंगतियाँ समाज में पैदा हुईं लोभ और भूख का साम्राज्यवाद फैल गया। धर्म भावना में कमी आई और ''जिसकी लाठी उसकी भैंस'', वाली कहावत चरितार्थ हो गई। ऋषि इस विकासात्मक व्यवस्था से विचलित हो गए। वे बह्मा के पास गए जिन्होंने उन्हें राज्य की स्थापना की सलाह दी और ''राज्य के नियम तथा कार्य'' नामक स्व-लिखित ग्रंथ उन्हें भेंट किया। उन्होंने पहले राजा के रूप में मनु को राज संचालन की आज्ञा दी। मनु राजा बनने को तैयार नहीं था क्योंकि उसका मानना था कि राजा बन कर उसे दूसरों को दंडित करना पड़ेगा और उन्हें सजा के लिए कारावास में भेजना पड़ेगा। तब बह्मा ने कहा कि राजा के रूप में तुम्हारे इन कार्यों का तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। समाज में शांति की स्थापना और सौहार्द्रपूर्ण-वातावरण का निर्माण सभी के कर्तव्य के साथ-साथ धर्म के अंतर्गत भी आता है। यदि एक समाज किसी राजा के अधीन अधर्म अथवा पाप में धंसता है तो वह समाज और राजा दोनों के लिए घातक है। दोनों ही इसके लिए उत्तरदायी माने जाएंगे। ऐसा ही अच्छे कार्य, के लिए भी है जिसमें समाज और राजा दोनों को दायित्व जाता है। ''सामाजिक सम्पर्क'' सिध्दान्त के अधीन राज्य अस्तित्व में आया। यह सिध्दान्त राज्य के मामले में लागू होता है न कि राष्ट्र के बारे में। पश्चिम में ठीक इसका उलटा है। समाज के रूप में राष्ट्र, उनकी निगाह में एक करार की तरह है लेकिन राजा को दैविक अधिकार प्राप्त हैं और उसे भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। यह धारणा गलत है। हमारे देश में राष्ट्र को स्वत: जन्मा माना जाता है और राजा को प्रथम नागरिक का अधिकार ही प्राप्त है। राज्य तो केवल एक संस्था मात्र है।

इसी प्रकार राज्य की तरह कई संस्थाएं सृजित की जाती हैं जैसी कि राज्य की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति समाज का अंग माना जाता है और एक संस्था का हिस्सा भी। इससे ऊपर वह राष्ट्र और समाज का भी सदस्य होता है। यदि हम वृहत रूप से विचार करें तो पूरी मानवता का एक हिस्सा है। एक व्यक्ति विराट रूप में विराट से भी जुड़ा हुआ है।

व्यक्ति जो समाज के अंग के रूप में अपने कर्तव्य निर्वाह करते हुए समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करता है, वह समृध्द और, प्रसन्न होता है जबकि इसके विपरीत आचरण से वह कभी प्रसन्न और खुशहाल नहीं रह सकता। एक ही व्यक्ति एक व्यक्ति का पिता, भाई, पुत्र और पति होता है और उन सभी रिश्तों का उसे निर्वाह करना पड़ता है। यदि वह शांति और कर्तव्य-परायणता से जीवन निर्वाह करता है तो सुखद और खुशहाल जीवन जीकर राष्ट्र की सेवा करता है जबकि इसके विपरीत आचरण कर वह दुखी और अशांत जीवन जीता है और अपने रिश्तों में भी निरंतर गिरता चला जाता है।

समाज तथा व्यक्ति में परस्पर विरोध नहीं

समाज और व्यक्ति में परस्पर संघर्ष अवनति का कारण है और संस्कृति का ह्रास इसी कारण होता है। पाश्चात्य चिंतन इस बात को स्वीकार करता है कि मौलिक संघर्ष ही प्रगति का कारण है। इसलिए संघर्ष को ही वे प्रगति का कारक मानने की भूल करते हैं। ऐसा ही वर्ग संघर्ष के लिए उनका मानना है।

समाज में वर्ग विद्यमान रहता है और जाति भी। इसीलिए वर्ग और जाति भेद चलता रहता है। विराट पुरुष ने सिर के लिए ब्राहा्रण, हाथों के लिए क्षत्रिय, निचले अंगों के लिए वैश्य तथा पैरों के लिए शुद्रों का सृजन किया। यदि हम इसे स्वीकार करें तो हमें देखना होगा कि सिर, हाथों, पेट तथा पैरों में संघर्ष हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही शरीर के विभिन्न अंगों में संघर्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके विपरीत इनमें तालमेल आवश्यक है। इसी तरह सामाजिक व्यवस्था में भी तालमेल अत्यावश्यक है। समाज का पतन कई कारणों से होता है और यदि उसकी आत्मा कमजोर हो जाती है तो उसके सभी हिस्से और अंग कमजोर हो जाते हैं। राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है लेकिन फिर भी यह सर्वोपरि नहीं है। आज के हमारे संसार में हर व्यक्ति यह सोचता है कि राज्य एक समाज की तरह है।

राज्य को समाज का प्रतिनिधि माना जाता है और राज्य को राष्ट्र का। राज्य अगर विदेशी हाथों में चला जाता है तो राष्ट्रीय जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पर्सियन राष्ट्र समाप्त हुए जिसका कारण उनकी स्वतंत्रता का छिन जाना था। हमारे देश में भी विदेशी शासन रहा। पठानों ने दिल्ली का शासन सबसे पहले छीना और बाद में तुर्क, मुगल तथा ब्रिटिश ने हमारे यहाँ हकूमत की। डॉ0 अम्बेडकर ने कहा था कि हमारी ग्राम पंचायते इतनी मजबूत थी कि हमने दिल्ली के राजमुकुट की उपेक्षा की। हम राज्य के लिए सतर्क नहीं रहे जितना कि हमें होना चाहिए था।

एकात्म मानववाद अध्याय 4

कल हमने राष्ट्र के अंतर्गत राज्य के कार्यों पर विचार विमर्श किया था। भारतीय परम्परा के अनुसार एक राष्ट्र उन लोगों की बदौलत होता है जो उसमें रहते हैं और उसका सृजन किसी समूह के द्वारा नहीं किया जाता और जबर्दस्ती उसे बनाया भी नहीं जा सकता । राष्ट्र की आवश्यकतानुसार कई प्रकार की संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं जो उसे मौलिक व्यवस्था प्रदान करती हैं। राज्य इन संस्थाओं में से ही एक है और नि:संदेह उसकी अहम् भूमिका है लेकिन वह सर्वोपरि नहीं है। हमारे साहित्य में जहाँ-राजा के कर्तव्यों का वर्णन है, उसके महत्व के दिग्दर्शन होते हैं। संभवतया इसीलिए उसके उत्तारदायित्वों का भी उल्लेख किया जाता है ताकि उसे इसका एहसास हो। अपनी प्रजा के जीवन एवम् चरित्र पर राजा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अत: उसे अपने व्यवहार में बेहद कुशलता का निर्वाह करना पड़ता है। महाभारत में भीष्म यही कहते हैं जब उनसे राजा के कर्तव्यों के बारे में पूछा जाता है कि क्या परिस्थितियों के वशीभूत राजा बनता है अथवा राजा परिस्थितियों का सृजन करता है? वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परिस्थितियों को आकार देने में राजा की ही भूमिका होती है। इस तथ्य का अर्थ कई लोग इस तरह लगाते हैं कि राजा सबसे बड़ा है और सर्वोपरि है जो कि सत्य नहीं है। भीष्म ने यह नहीं कहा कि राजा धर्म से भी परे है। यह कथन सत्य है कि राष्ट्रीय विकास और समृध्दि में राजा की अहम भूमिका होती है लेकिन सही मायने में वह तो धर्म का ही रक्षक है। उसे केवल यही देखना है कि उसकी प्रजा धर्म के अनुरूप जीवन यापन कर रही है या नहीं लेकिन राजा यह निर्णय लेने का अधिकारी नहीं है कि धर्म में उसकी इच्छा को भी शामिल किया जाए। आज के इस युग में राजा की अहमियत आज की कार्यकारिणी की तरह ही है।

आज के संदर्भ में राज्य के अंतर्गत कानूनों के विधिवत रूप से निष्पादन का दायित्व कार्यकारिणी का है लेकिन कानून बनाने का उसका अधिकार नहीं है। जब कार्यकारिणी ईमानदारी और दक्षतापूर्ण ढंग से कार्य नहीं करती तो नियमों अर्थात कानून की धज्जियाँ उड़ जाती है। यह सब हम अपने चारों तरफ देखते आए हैं। आज हम पूरे विश्वास के साथ यह बात कह सकते हैं कि ''कार्यकारिणी ही आज के ताण्डव के लिए उत्तारदायी है।'' आखिर निषेधाज्ञा पर अमल क्यों नहीं होता? कौन इस कमी के लिए उत्तारदायी है? एक संस्था और एक निकाय को जब इसका दायित्व सौंप दिया गया है तो इसके असफल होने का क्या कारण है? क्यों इसका ठीक कार्यान्वयन नहीं होता? जब आप इतने गिर जाते हैं कि एक दलाल से भी मासिक लेने की सोचते हैं, तो कैसे इसका अनुपालन हो पाएगा? कार्यकारिणी ही वास्तव में इसके अनुपालन के लिए उत्तारदायी है। यही भीष्म का कथन था महाभारत में कि राजा के सर्वोपरि होने पर भी धर्म-विरुध्द कार्य करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तो ऋषि क्रूर राजा वेनु को हरा कर उसके स्थान पर पृथु को राजा क्यों बनवाते। इतिहास में ऋषियों के इस कार्य पर किसी ने अंगुली नहीं उठाई वरन् इसके विपरीत इस कार्य की प्रशंसा की गई। जब धर्म के महत्व को सर्वोपरि रख कर कर्म किया जाता है तो ऋषि तो धर्म के ही संरक्षक थे जिनके कार्य को कभी भी गलत नहीं ठहराया जा सका और राजा की गलतियों के लिए उसे हटा कर दूसरे धर्मात्मा व्यक्ति को उन्होंने राजगद्दी सौंप दी। अन्यथा राजा को हराना अवैध होता और ऋषियों के कार्यक्षेत्र का विषय नहीं माना जाता। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि धर्म की राह पर कभी न चलने वाले राजा को उसकी गद्दी से हटाना सभी के दायित्व के अन्तर्गत आता है। पाश्चात्य देशों में किसी राजा को या तो किसी दूसरे राजा ने हटाया अथवा जनता ने राजा की सार्वभौमिक सत्ताा छीन ली। वहाँ राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता रहा और परिस्थितियों और सिध्दान्तों के आधार पर उसे नहीं हटाया जा सका।

हमारे सामाजिक-राजनैतिक स्थापना में राजा और राज्य कभी भी सर्वोपरि नहीं माने गए। इतना ही नहीं कई और भी संस्थाएं (राज्य के अतिरिक्त, जो उनमें से एक थी) रहीं जिनकी स्थापना सामाजिक जीवन की व्यवस्था के लिए की गई। ये संस्थाएं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शासन की सहभागी रहीं। हमने पंचायतें और जनपद संभाएँ विकसित कीं। राजा ने सर्वाधिकार-सम्पन्न होते हुए भी इनका कभी विरोध नहीं किया। व्यापार के आधार पर भी ऐसी संस्थाएं अस्तित्व में आई। इनकी भी राज्य ने कभी अनदेखी नहीं की और उनकी व्यवस्था को मान्यता दी जाती रही। अपने-अपने क्षेत्रों के सफल संचालन के लिए उन्होंने अपने नियम तथा विनियम बनाए। विभिन्न समुदायों की पंचायतों, जनपद सभाओं और ऐसे अन्य संगठनों ने अपनी नियमावली बनाई। राज्य का कार्य यह देखना था कि इन नियमों को संबंधित व्यक्तियों ने देख लिया है जिन पर इन्हें लागू होना है। राज्य ने कभी भी इन नियमों में दखल नहीं दिया उसका कार्य तो समाज की सुव्यवस्था के विशेष पहलुओं पर ही केन्द्रित था।

इसी तरह कुछ आर्थिक क्षेत्रों में कई संस्थाएं सृजित की गईं। हमारे आर्थिक ढाँचे की क्या प्रकृति अथवा व्यवस्था हो, हमें इसे देखना लाज़मी है। हमारी आर्थिक व्यवस्था उस तरह की हो जिसमें हमारी संस्कृति, मानवीय गुण तथा राष्ट्रीय धरोहर पुष्पित एवं पल्लवित हो और उसमें निरंतर विकास होता रहे। हमें अपनी बुराईयाँ तथा कुरीतियाँ त्याग कर ऊँचाइयों पर पहुंचाना ही हमारी व्यवस्था का उद्देश्य है। हमारी धारणा है कि मानवीय गुणों के निरंतर विकास की प्रक्रिया से ही संपूर्णता और भगवान तक पहुंचा जा सकता है। यदि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमारी आर्थिक प्रणाली का ढाँचा तथा विनियम कैसे होने चाहिएँ, अब जरा इस बात पर विचार करें।

देश के विकास और देशवासियों की दैनिक वस्तुओं की संपूर्ति के लिए और उत्पादन वृध्दि के लिए आर्थिक प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान है जिसे हर स्थिति में पूरी करने का उद्देश्य लेकर इस व्यवस्था को नए कीर्तिमान स्थापित करने चाहिए? मूलभूत आवश्यकताओं की संपूर्ति के उपरांत अधिक समृध्दि और विकास के लिए क्या और अधिक उत्पाद किया जाना चाहिए। यह प्रश्न बार-बार उठता है और हम पाते हैं कि पाश्चात्य समाज इस बात को काफी आवश्यक समझता है कि अधिक से अधिक इच्छाएं जीवन में हों और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। सामान्यतया होता यही है कि इच्छा के अनुरूप ही व्यक्ति उत्पादन करता है। लेकिन स्थिति अब बदल चुकी है। लोग अब उत्पादन के अनुरूप उसका प्रयोग करते हैं।

मांग के अनुरूप उसका उत्पादन करने के बजाए तो बाजार अनुसंधान के जरिए मांग के सृजन के लिए प्रयास किए जाते हैं। पहले उत्पादन माँग के अनुसार होता था जबकि आज माँग उत्पादन के अनुसार है। यही पाश्चात्य आर्थिक आंदोलन की प्रमुख पहचान है । चाय का ही हम उदाहरण लें। चाय का उत्पादन इसीलिए है क्योंकि लोग चाहते हैं और उसे मांगते हैं। अब उसका उत्पादन वृहत स्तर पर है और लोगों के वह मुँह लग चुकी है और सामान्य उपयोग की वस्तु बन गई है। इतना ही नहीं आज वह हमारे जीवन का अंग बन गया है। इसी तरह वनस्पति घी का उदाहरण लें तो हम पाएंगे कि कोई भी इसे प्रयोग में नहीं लाना चाहता था। पहले इसका उत्पादन हुआ फिर हमें बताया गया कि इसका प्रयोग करें। यदि उत्पादित माल का उपयोग नहीं किया गया तो स्वाभाविक रूप से उसमें संकुचन हुआ।

1930-32 के वाकये को कौन नहीं जानता। जब माल था लेकिन उसकी मांग नहीं थी। अत: फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा। दिवालियापन तथा बेरोजगारी चारों तरफ देखी गई। इस प्रकार अब यह अत्यंत आवश्यक है कि जो कुछ भी उत्पादित हो रहा है उसका उपयोग किया जाए।

साप्ताहिक ''ऑर्गनाइजर'' के संपादक एक बार अमेरिका गए जहाँ से लौट कर उन्होंने एक मजेदार घटना सुनाई।

उन्होंने बताया कि अमेरिका में एक कंपनी आलू छीलने का उत्पाद बनाती थी। उत्पादन काफी बढ़ने के बाद जब इसकी बिक्री कम होने लगी तो कंपनी ने इसके विक्रेताओं की बैठक बुलाई कि किस तरह इस उत्पाद की बिक्री बढ़ाई जाए ताकि सभी उपभोक्ता इसे बार बार खरीदने के लिए प्रेरित भी हों और विवश हों। एक सुझाव दिया गया कि इसकी पैकिंग बेहतर कर दी जाए ताकि लोग इसे नया समझ कर इसका प्रयोग करने लगे। एक सुझाव यह आया कि इसका रंग बिल्कुल आलू के छिलके की तरह कर दिया जाए ताकि आलू के छिलकों के साथ चाहे गलती से ही, लोग इसे कूड़े में डाल दें और नए की मांग करें। हालांकि यह कदम कोई अच्छा नहीं था लेकिन कंपनी ने ऐसा ही किया और उसकी मांग दिन पर दिन बढ़ती गई और अधिशेष स्टॉक बिक गया। लोगों की आवश्यकताओं और मांग को संतुष्ट न कर नई मांग का सृजन करना आज के आधुनिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य बन गया है। पुराना फेंको नए खरीदो ही उनका आज का गणित है। माना कि हमें सीमित प्राकृतिक वस्तुओं की कोई चिंता नहीं है लेकिन प्राकृतिक संतुलन के लिए तो हमें चिन्ता करनी होगी। अत: बढ़ती हुई इच्छाओं के कारण उत्पादों को बनाया जा रहा है ताकि ग्राहक संतुष्ट हो सकें लेकिन दूसरी तरफ जो नई समस्याएं जन्म ले रही हैं, उस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। जिससे सभ्यता और मानवता दोनों के लिए खतरा पैदा हो गया है।

अत: यह आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधनों का हम उतना ही दोहन करें जिसके किए वह सक्षम हों। फलों की प्राप्ति के लिए पेड़ों को तहस-नहस नहीं किया जाता क्योंकि इससे उन पर असर तो होगा ही। लेकिन अमेरिका में अधिक उत्पादन के लिए जिन रसायनों का प्रयोग वहाँ की जमीन पर हुआ था, वह आज उपज योग्य नहीं रही। लाखों एकड़ ऐसी भूमि आज अमेरिका में है जिस पर खेती नहीं हो सकती। यह विनाश कब तक चलेगा?

जब मशीनों का धीरे-धीरे मूल्यहा्रस हो जाता है और बाद में वे बेकार पड़ जाती है तो उन मशीनों को खरीदने के लिए मूल्यहा्रस के लिए हम कब फंड बनाएंगे। इस दृष्टिकोण से हमें यह एहसास कर लेना चाहिए कि हमारी आर्थिक प्रणाली को उपलब्ध संसाधनों का इस तरह उपयोग करना चाहिए ताकि वह भविष्य के उपयोग के लिए वह बंजर न हो जाए। उद्देश्यपूर्ण जीवन, खुशहाली तथा प्रगति के लिए भौतिक उद्देश्यों पर सकारात्मक चिंतन आवश्यक है। प्रकृति ने मानव के लिए सब कुछ व्यवस्था की है लेकिन उपभोग और उत्पादन की अंधी दौड़ ने हमें इस तरह का बना दिया है कि हम सोचते हैं कि मानव उपभोग के लिए ही पैदा हुआ है। विधिवत कार्य करने के लिए इंजन को कोयले की आवश्यकता है लेकिन वह केवल कोयले के उपयोग के लिए ही नहीं बना है। हमें यह देखना होगा कि न्यूनतम कोयले के प्रयोग से अधिकतम उर्जा हम कैसे ले सकते हैं। आर्थ्ािक दृष्टिकोण भी ऐसा ही होना चाहिए। मानव के बारे में भी हमें यही सोचना होगा कि न्यूनतम उपभोग से वह अधिकतम शक्ति कैसे प्राप्त करे। यही प्रणाली तो सभ्यता कहलाएगी जिसमें मानव के हर पहलू पर ध्यान देना होगा, यहाँ तक कि उसके परम लक्ष्य को हमें देखना होगा। इस प्रणाली से हम प्रकृति का दोहन अपनी आवश्यकतानुसार ही करेंगे जिसके साथ-साथ उसका पालन-पोषण भी हमारा दायित्व होगा। प्रकृति के साथ एक शिशु की तरह जीना हमारा उद्देश्य होना चाहिए न कि उसके दोहन में लीन होकर विनाश करना। तभी जाकर एक संतुलन स्थापित होगा और जीवन फलेगा-फूलेगा।

इस तरह का मानवीय दृष्टिकोण आर्थिक प्रणाली को प्रेरित करता है जिससे हमारे चिंतन में आर्थिक प्रश्न नए रूप ले लेंगे। पश्चिमी अर्थशास्त्र में चाहे वह पूंजीवादी व्यवस्था हो अथवा सामाजिक मूल्य की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी आर्थिक विषय वस्तु का केन्द्र बिन्दु मूल्य पर आधारित है। मूल्य का विश्लेषण काफी महत्वपूर्ण है जो अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन सामाजिक दर्शनिक जो मूल्य पर ही आधारित है, इसे अपूर्ण, अमानवीय तथा कुछ हद तक तथ्यहीन मानते हैं। उदाहरण के लिए एक नारा जो हमेशा ही प्रयोग में लाया जाता रहा है, वह है कि ''प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए रोटी कमाना है।'' सामान्यतया कम्यूनिस्ट इस नारे का प्रयोग करते हैं लेकिन पूंजीवादी भी इसे अस्वीकार नहीं करते। यदि उनके बीच में कोई मतभेद है, वह केवल इतना ही है कि कोई कितना कमाता है और कितना जमा करता है। पूंजीवादी यह मानते हैं कि पूंजी और उद्यम दोनों ही पूंजीगत व्यवस्था के अनिवार्य घटक हैं और यदि ये लाभ के प्रमुख अंश प्राप्त करते हैं तो वे इसे इनकी योग्यता का मापदण्ड मानते हैं। दूसरी ओर कम्यूनिस्ट केवल श्रम को ही उत्पादन का प्रमुख उपादान मानते हैं। इन दोनों में से कोई भी विचार उपयुक्त नहीं है। वास्तविक रूप से हमारा नारा यह होना चाहिए कि जो कमायेगा वह खिलाएगा और हर एक के पास खाने के लिए पर्याप्त होगा। भोजन की प्राप्ति तो जन्मसिध्द अधिकार है। कमाने की योग्यता शिक्षा और प्रशिक्षण है। समाज में जो कमाता नहीं है उसे भी भोजन का अधिकार है। बच्चे और बूढ़े, बीमार तथा अपाहिज सभी कमाते तो नहीं है लेकिन खाने के अधिकारी हैं। आर्थिक प्रणाली इस कार्य के लिए मुहैया करवाई जानी चाहिए। विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र इस उत्तारदायित्व के लिए उत्तारदायी नहीं है। एक आदमी केवल रोटी के लिए ही नहीं कमाता, वह अपने उत्तारदायित्व के निर्वाह के लिए भी कमाता है। अन्यथा जिनके पास खाने की व्यवस्था है, वे काम क्यों करते?

किसी भी आर्थिक प्रणाली को व्यक्ति की आवश्यक आवश्यकताओं को पूर्ण करने की व्यवस्था करनी ही चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आवश्यकताएँ हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। समाज के दायित्व को निर्वाह करने के लिए शिक्षा भी बेहद आवश्यक है। अंत में यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके विधिवत इलाज तथा देखरेख का दायित्व समाज का है। यदि कोई सरकार इन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करती है तो उसे हम धर्म का राज कहेंगे अन्यथा उसे अधर्म राज्य कहा जाएगा। राजा दिलीप का वर्णन करते हुए कालीदास ने रघुवंश में कहा है कि वे ''अपनी प्रजाजनों की देखरेख एक पिता की तरह करते थे और उनकी रक्षा और शिक्षा के पूरे दायित्व का निर्वाह करते थे''। राजा भरत जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा था, वे भी अपनी प्रजा की ''देखरेख, लालन-पालन और उनकी रक्षा पिता की तरह करते थे''। यह उन्हीं का देश भारत है। यदि आज उनके इस देश में प्रजा की देखरेख और रक्षण जो प्रजाजनों के लिए अत्यन्त आवश्यक है, नहीं किया जाता तो भारत का कोई अर्थ नहीं रह जाता।

शिक्षा - एक सामाजिक उत्तारदायित्व

समाज के हित एवम् विकास के लिए बच्चों की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। जन्म से एक बच्चा जानवर के समान ही है। वह समाज का जिम्मेदार सदस्य केवल शिक्षा और संस्कृति के कारण ही बन पाता है। समाज के हित के लिए शुल्क लेने का प्रचलन हुआ। यदि शुल्क न दे पाने के कारण कोई अशिक्षित रह जाता है, तो समाज इस स्थिति को सहन नहीं कर सकता। हम पेड़ पौधों को लगाने और उसके संभरण के लिए कोई शुल्क नहीं देते। इसके विपरीत हम अपना धन और प्रयास इस व्यवस्था में लगाते हैं क्यों कि हम जानते हैं कि जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उसमें फल लगेंगे। जिनका हम उपयोग करेंगे।

शिक्षा भी इसी तरह का निवेश है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज की सेवा करता है। दूसरी ओर इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है कि लोग शिक्षा प्राप्त कर समाज से विमुख भी हो जाते हैं। 1947 से पूर्व सभी रियासतों में शिक्षा के लिए कोई फीस नहीं ली जाती थी। उच्चतर शिक्षा गुरुकुलों में नि:शुल्क थी और यहाँ तक कि खाने और रहने की व्यवस्था भी वहाँ नि:शुल्क दी जाती थी। विद्यार्थी समाज में शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते थे। कोई भी घर विद्यार्थियों को भिक्षा देने के लिए इंकार नहीं करता था। दूसरे शब्दों में समाज शिक्षा के बोझ को वहन करता था।

इसी तरह यह कम आश्चर्यजनक नहीं है कि चिकित्सा पर किए गए खर्च को देना पड़े। वास्तव में चिकित्सा उपचार भी नि:शुल्क होना चाहिए जैसा कि प्राचीन समय में हुआ करता था। आज कल तो मंदिर में प्रवेश के लिए भी शुल्क देना पड़ता है। तिरुपति में बालाजी मंदिर में प्रवेश शुल्क 0.25 पैसे देना पड़ता है। फिर भी दोपहर में एक घंटे के लिए कोई टिकट नहीं देना पड़ता जिसे धर्म दर्शन की संज्ञा दी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि शुल्क देकर जाना मानो अधर्म दर्शन हो। प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, देखरेख और प्रगति के दायित्व की समाज को गारंटी दी जानी चाहिए। अब यह प्रश्न खड़ा होता है कि यदि हर व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकताओं की संपूर्ति की गारंटी दी जाती है तो उसके लिए संसाधन कहाँ से आ पाएँगे?

काम की गारंटी

यह स्पष्ट है कि संसाधन केवल प्रयासों से ही उपलब्ध हो सकते हैं। अत: जहाँ न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी ली जाती है, ऐसे समाज में उत्पादन के लिए सहयोग न करने वाला व्यक्ति समाज के लिए भार-स्वरूप है। इसी तरह कोई प्रणाली उत्पादन कार्य में बाधा उत्पन्न करती है, वह अनिष्टदायक ही मानी जाएगी। ऐसी प्रणाली में व्यक्ति अपने उत्तारदायित्वों का कैसे निर्वाह कर पाऐंगे? इतना ही नहीं यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकता भी पूर्ण हो जाती है और अपने प्रयासों का अंशदान वह नहीं करता तो उसके व्यक्तित्व का विकास हो ही नहीं सकता और मानव के रूप में वह बोझ ही कहा जाएगा। आदमी के पास पेट भी है और हाथ भी। यदि उसे काम नहीं मिलेगा तो खुशी उसे मिल ही नहीं सकती, ऐसी ही स्थिति पेट की भी है जिसके लिए भरपेट भोजन आवश्यक है। काम के बिना आदमी को असंतोष पैदा नहीं होगा तो और क्या होगा?

हमारी आर्थिक प्रणाली का यह उद्देश्य होना चाहिए कि हर हाथ को काम की वह गारंटी दे। आज बड़ी विचित्र स्थिति को हम समाज में पाते हैं। एक तरफ 10 वर्ष का बच्चा ओर 70 वर्ष का बूढ़ा काम से खट रहा है और दूसरी तरफ 25 वर्ष का जवान काम के अभाव में आत्महत्या करने के लिए विवश है। हमें इस कुव्यवस्था को मिटाना है। भगवान ने सभी को दो हाथ दिए हैं लेकिन हाथों की क्षमता सीमित है। उत्पादन के लिए इन हाथों के साथ हमें मशीनों के रुप में पूंजी की आवश्यकता भी है। श्रम और पूंजी का एक दूसरे से वही रिश्ता है जो कि मानव और प्रकृति का है। इन दोनों में से किसी एक को हम नकार नहीं सकते।

पूंजी - निर्माण

पूंजी निर्माण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उत्पादन का एक भाग तत्काल उपभोग के बाद हम बचा कर रखें ताकि भविष्य में इसका पुन: उपयोग किया जा सके। पूंजी निर्माण की यही प्रक्रिया है जिसे कार्ल माक्र्स ने ''अधिशेष मूल्य'' की संज्ञा दी। पूंजीगत व्यवस्था में अधिशेष मूल्य से उद्योगपति पूंजी का सृजन करते है। सामाजिक प्रणाली में यह दायित्व राज्य वहन करता है। दोनों ही प्रणालियों में सकल उत्पादन कामगारों में वितरित नहीं किया जाता। यदि केन्द्रीकृत वृहत-स्तर के उद्योगों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है तो कामगारों द्वारा किए गए बलिदान को जो वे पूंजी निर्माण के लिए करते हैं, महत्व नहीं दिया जाता। विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था में कामगारों द्वारा पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में किए गए प्रयास का महत्व प्रबंध के साथ उनकी सहभागिता के कारण बढ़ जाता है। मशीन पूंजी की मुख्य इकाई है। मशीन का आविष्कार मानवीय श्रम को कम करने और कामगार की उत्पादकता की बढ़ोतरी के लिए हुआ। इसीलिए मशीन एक कामगार अथवा मजदूर की सहायक है न कि उसकी प्रतियोगी। परन्तु जहाँ मानवीय श्रम पैसे से वस्तु खरीदने की तरह माना जाता है, वहाँ मशीन उसकी प्रतियोगी बन जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था के दृष्टिकोण की सबसे बड़ी कमी मशीन की मानवीय श्रम से प्रतियोगिता की है और आपसी तुलना के परिणामस्वरुप मशीन के सृजन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इसके लिए मशीन को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। यह आर्थिक और सामाजिक प्रणाली को दोष है जो उद्देश्य तथा उपकरण में भेद नहीं कर सकता। हमें मशीनों की उपयोगिताओं की सीमा के बारे में चिंतन करना होगा और उसे लागू करने के बारे में सोचना होगा। इस उद्देश्य के लिए पाश्चात्य देशों से हमें उन्हीं स्थानों मशीनों का आयात करना होगा जहाँ जनशक्ति की कमी है अन्यथा यह एक गलत कदम होगा। मशीन आधुनिक विज्ञान का एक उत्पाद है लेकिन उसका प्रतिनिधि नहीं है। वैज्ञानिक ज्ञान किसी देश विशेष की बपौती नहीं है लेकिन इसके प्रयोग के लिए प्रत्येक देश की अपनी सीमाएं तथा शर्तें होनी चाहिए। हमारी मशीनें आर्थिक विकास के लिए तो हों लेकिन सामाजिक-राजनैतिक उद्देश्य में भी बाधा न बने, इस संतुलन की हमें आवश्यकता है।

प्रोफेसर विश्वसरैया ने अपनी पुस्तक में यह स्पष्ट किया है कि हमें उत्पादन प्रणाली पर विचार करते हुए सात ''एम'' को ध्यान में रखना होगा जो हैं मानव (मेन), सामग्री (मेटिरियल), धन (मनी), प्रबंध (मैनेजमेंट), प्रेरक शक्ति(मोटिव पॉवर), बाजार (मार्किट) तथा मशीन (मशीन)। कामगारों की दक्षता और योग्यता अथवा जो कुछ भी कार्य के साथ आवश्यक है, उस पर ध्यान देना आवश्यक है। आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता और उपलब्ध कच्चे माल की गुणवत्ताा तथा साज समान अपने आप में महत्वपूर्ण है जिसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। हमें यह भी सोचना होगा कि पूंजी के रूप में कितना पैसा उपलब्ध होगा। कैसे इस पूंजी में वृध्दि होगी और किस दर से इसमें वृध्दि होगी अधिकतम उत्पादन के लिए सर्वोत्कृष्ट ढंग से इसका कैसे उपयोग किया जाए? अचल परिसम्पत्तिायों पर कितना और किस तरह धन का उपयोग किया जाए? हमारा ध्यान इसकी ओर भी जाना अपेक्षित है कि देश में जनशक्ति और जानवरों के उपयोग के अतिरिक्त कितनी उर्जा उपलब्ध है। हवा, पानी, स्टीम ऑयल, गैस, बिजली तथा आणुविक शक्ति के माध्यम से कितने उद्योगों को गति मिलती है। कौन सी चीज किस मात्रा में चाहिए और इन सबका हिसाब लगाना भी आर्थिक कार्यकलापों के संपादन के लिए आवश्यक है। कामगारों के साथ तालमेल बैठाना और उनके साथ समन्वय करना भी आवश्यक है, यह भी आवश्यक है कि उन वस्तुओं की उपयोगिता का पता लगाया जाए जो समाज के लिए जरूरी है। इसका अभिप्राय यह है कि वस्तु विशेष का उत्पादन का औचित्य तब तक पता नहीं लग सकता जब तक उसके बाजार की जानकारी नहीं मिलती। इन तथ्यों की जानकारी के बाद ही आवश्यक डिजाइन की मशीनें तैयार की जाती हैं। आज हम मशीनें पहले लगाते हैं और अन्य बातों को बाद में सोचते हैं। संसार के अन्य देश इसी के कारण प्रगति नहीं कर पाए। अन्यथा कई मशीनों पर निवेश नहीं किया जाता। हम मशीनों का आयात कर रहे हैं, अत: हमारा ज्ञान सीमित है। हमें भारतीय प्रौद्योगिकी को विकसित करना होगा।

ये सातों उपादान जिनके बारे में ऊपर कहा गया है अपरिवर्तनीय हैं। योजना बनाने में लगे हुए व्यक्तियों को यह सोचना चाहिए कि परिवर्तन से कहाँ तक प्रगति संभव हो पाएगी, कैसे भौतिक अड़चनों में कमी आ पाएगी और ऊर्जा की क्षति को कैसे रोका जाएगा। हमारे कामगार द्वारा न्यूनतम उत्पादन का उदाहरण लें। मशीनों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ सकता है और ऐसा करना जरूरी भी है। यदि मशीनें ऐसी हैं जिनके लिए कुछ ही व्यक्तियों की आवश्यकता है तो ज्यादातर लोगों की छंटनी इस वजह से कर दी जाएगी। यदि अन्य देशों से मशीनें भारी कीमत देकर आयात की जाऐंगी तो अतिरिक्त उत्पादन जो भी अधिक होगा वह उतना ही अधिक होगा जितना कि व्यय नई मशीनों में हुआ है। फिर ऐसी मशीनों का क्या फायदा? देश के लोगों का बेरोजगार रहना क्या बदतर स्थिति नहीं है।

मशीनें तभी लगाई जानी चाहिए यदि पीछे पूंजीगत निवेश से बचत हुई हो, बेरोजगार लोगों के लिए इससे फायदा हो, अनवरत तथा निरंतर संसाधनों की अधिप्राप्ति के लिए यह आवश्यक हो तथा उपयोग की खपत कम से कम दोगुनी हो। अत: इस वाक्य से कि ''प्रत्येक कामगार को खाना चाहिए'' के बजाए हमें यह सोचना चाहिए कि हर ''वह व्यक्ति जो भोजन करता है, उसे काम भी चाहिए।'' यही हमारी अर्थव्यवस्था का आधार भी होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि चरखे के स्थान पर मशीनें आ गई लेकिन आवश्यक नहीं कि सभी जगह स्वचालित मशीनें ही हो। पूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रश्न इन सभी बातों पर विचार करने के उपरांत किया जा सकता है।

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें